Rückruf-Formular

Mitgliedschaften & Partner

Schloss Clemenswerth

49751 Sögel

T 05952 9323-0

F 05952 9323-40

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Publikation anfragen

Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft

Sein Arbeitsgebiet umfasst die Grafschaft Bentheim und das Emsland sowie das niederländische Grenzgebiet.

Aktuelles

- 23.01.2026 Workshop zum Einstieg in die Familienforschung in Schüttorf (Heimatverein)

- 20.02.2026 Workshop zum Einstieg in die Familienforschung in Emlichheim (Haus Ringerbrüggen)

Workshop: Einstieg in die Familienforschung

Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft lädt zum Workshop ein: Einstieg in die Familienforschung – Internet erleichtert die Suche nach den Vorfahren

Die Familienforschung erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Viele Menschen möchten wissen, wann, wo und wie ihre Vorfahren gelebt haben und wer zur eigenen Verwandtschaft gehörte. Doch wie beginnt man mit der Ahnenforschung, wenn außer dem Familienstammbuch und den Erinnerungen an die Großeltern kaum Unterlagen vorhanden sind?

Hilfestellung bietet der Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft e. V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim in Kooperation mit dem Kreis- und Kommunalarchiv Grafschaft Bentheim mit einem Workshop zum Einstieg in die Familienforschung.

Der Workshop findet am Freitag, den 14. November 2025, von 15:00 bis 17:30 Uhr im Kreis- und Kommunalarchiv, NINO-Allee 2, 48529 Nordhorn, statt.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die wichtigsten Quellengruppen vorgestellt, in denen familienrelevante Informationen zu finden sind. Während in der Vergangenheit Anfragen bei Standesämtern, Kirchengemeinden und Archiven für Familienforscher unverzichtbar waren, eröffnet heute das Internet neue Recherchemöglichkeiten. Viele Quellen und Datensammlungen sind inzwischen online zugänglich. Dank des Engagements vieler Familienforscherinnen und -forscher gibt es zudem zahlreiche sogenannte Ortsfamilienbücher, die genealogische Daten aus einzelnen Orten zusammenfassen.

Ein weiteres Ziel des Workshops ist es deshalb, die verschiedenen Genealogieportale im Internet vorzustellen und zugleich durch praktische Übungen darin zu recherchieren. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird deshalb empfohlen ein Notebook oder ein Tablet zum Workshop mitzubringen.

Termine:

Über uns

-

Entstehung

Die Emsländische Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim wurde 1979 gegründet und nimmt seither von Schloss Clemenswerth aus für den in ihrem Namen bezeichneten Gesamtraum zahlreiche Aufgaben in den Bereichen Kultur, kulturelle Bildung und Wissenschaft wahr. Das Wirken der Landschaft ruht im Wesentlichen auf der Kulturförderung einerseits und den Aktivitäten im Rahmen eigener Einrichtungen und Projekte andererseits.

Eines der ersten Vorhaben der Landschaft war die Institutionalisierung einer regionalen Familienforschung. Denn längst gab es z.B. im benachbarten Ostfriesland eine entsprechende Vereinigung: die Upstalsboom-Gesellschaft innerhalb der Ostfriesischen Landschaft, während in der Grafschaft Bentheim und im Emsland Familienforscher als „Einzelkämpfer“ auf sich allein gestellt waren. 1980 gelang es der Landschaft, mit Hilfe des tatkräftigen Theologen und begeisterten Genealogen, dem Neuenhauser Pastor em. Jan Ringena, in der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes den Arbeitskreis Familienforschung zu gründen. Gründungsvorsitzender war Pastor em. Jan Ringena, Neuenhaus. Im Jahre 2004 übernahm der mittlerweile pensionierte Lingener Stadtarchivar Dr. Ludwig Remling das Amt.

Ansprechpartnerin für das Büro des Arbeitskreises ist Swetlana Schwabauer. Dem Arbeitskreis gehören zurzeit ca. 130 Genealogen aus der Region Emsland/Grafschaft Bentheim sowie den benachbarten niederländischen und nordwestdeutschen Gebieten an. -

Inhaltliche Arbeit

Der Arbeitskreis führt jährlich vier Mitgliederversammlungen durch, in deren Mittelpunkt jeweils ein Fachvortrag und die gegenseitige Unterstützung bei Forschungsfragen. stehen. Überregional auf sich aufmerksam macht der Arbeitskreis zudem mit seinen „Genealogischen Ahnenbörsen“, die im Abstand von etwa zwei Jahren stattfinden.

Der Arbeitskreis ist Herausgeber der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift „Emsländische und Bentheimer Familienforschung“ (EBF). Sie bildet für die Familienforscher in der Region das „Organ“ für den Meinungs- und Informationsaustausch und enthält viele wichtige Beiträge über Forschungsvorhaben und -methoden.

Zur Veröffentlichung umfangreicherer Quelleneditionen dient die Reihe „Beiträge zur Emsländischen und Bentheimer Familienforschung“; das bekannteste Werk ist das dreibändige „Status animarum“, ein Seelenverzeichnis über die Bevölkerung im früheren Amt Meppen und in den oberstiftischen Kirchspielen Emsbüren, Salzbergen und Schepsdorf in den Jahren 1749. Mit dem Buch „Die Familien der Kirchengemeinde Lage (1700-1900)“, bearbeitet von Harm Schneider, Sögel 2005, konnte der erste Band in der Reihe „Ortsfamilienbücher Emsland/Bentheim“ vorgestellt werden. 2011 folgte - ebenfalls von Harm Schneider - ein zweiter Band mit dem Titel „Die Familien der Gemeinden Hoogstede, Bathorn, Berge, Kalle, Ringe, Scheerhorn, Tinholt (1700-1910)“. Als Gemeinschaftswerk von Harm Schneider und Hermann Peters erschien schließlich 2016 als drittes Ortsfamilienbuch der Band „Die Familien der Gemeinde Wietmarschen mit Ergänzungen aus den Gemeinden Lohne, Schepsdorf, Neuenhaus und Emlichheim."

Vorstand

Vorsitz: Matthias Bollmer

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Für die Emsländische Landschaft

Geschäftsführerin Veronika Olbrich

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Für die Fachstelle Regionalgeschichte des Emsländischen Heimatbundes

Dr. Benjamin van der Linde

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Für die Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes

Swetlana Schwabauer

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Geschichte

Galerie

Mitgliedschaft

Sie suchen Ihre Ahnen und sind an einem Punkt, wo Sie nicht weiter kommen?

Werden Sie Mitglied im Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft (AFEL).

Als Mitglied erhalten Sie 4x im Jahr die Zeitschrift "Emsländische und Bentheimer Familienforschung" (EBF), in der Sie hilfreiche Artikel, Suchanfragen oder auch Ahnenlisten anderer Mitglieder finden.

Sie können an unseren Mitgliedversammlungen und Austauschnachmittagen teilnehmen, informativen Vorträgen lauschen und gleichgesinnte Menschen kennen lernen.

Die Beitrittserklärung im pdf-Format können Sie sich ausdrucken, ausfüllen und uns zusenden an:

Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft e.V.

Bibliothek des EHB

Am Neuen Markt 1

49716 Meppen

oder per E-Mail an:

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Publikationen

Zeitschriften EBF

Zeitschriften EBF

Zur Zeit aktuell: Band 35 (2024)

-

Band 35 (2024)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 167 (Inhaltsverzeichnis) April 2024 Herunterladen -

Band 34 (2023)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 163 (Inhaltsverzeichnis) April 2023 Herunterladen Heft 164 (Inhaltsverzeichnis) September 2023 Herunterladen Heft 165/166 November/Dezember 2023 Herunterladen -

Band 33 (2022)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 159 (Inhaltsverzeichnis) April 2022 Herunterladen Heft 160 (Inhaltsverzeichnis) Oktober 2022 Herunterladen Heft 161/162 November/Dezember 2022 Herunterladen Register EBF Bd 33 2022 Herunterladen -

Band 32 (2021)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 155 März 2021 Herunterladen Heft 156 Mai 2021 Herunterladen Heft 157/158 November/Dezember 2021 Herunterladen Gesamtregister 2021 Herunterladen -

Band 31 (2020)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 151 Januar 2020 Herunterladen Heft 152 Mai 2020 Herunterladen Heft 153 September 2020 Herunterladen Heft 154 Dezember 2020 Herunterladen Gesamtregister 2020 Herunterladen -

Band 30 (2019)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 147 Januar 2019 Herunterladen Heft 148 Mai 2019 Herunterladen Heft 149 September 2019 Herunterladen Heft 150 November 2019 Herunterladen Gesamtregister 2019 Herunterladen -

Band 29 (2018)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 143 Januar 2018 Herunterladen Heft 144 Mai 2018 Herunterladen Heft 145 September 2018 Herunterladen Heft 146 November 2018 Herunterladen Gesamtregister 2018 Herunterladen -

Band 28 (2017)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 138 Januar 2017 Herunterladen Heft 139 Mai 2017 Herunterladen Heft 140 Juli 2017 Herunterladen Heft 141/142 September/November 2017 Herunterladen Gesamtregister 2017 Herunterladen -

Band 27 (2016)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 133 Januar 2016 Herunterladen Heft 134 Mai 2016 Herunterladen Heft 135 Juli 2016 Herunterladen Heft 136 September 2016 Herunterladen Heft 137 November 2016 Herunterladen Gesamtregister 2016 Herunterladen -

Band 26 (2015)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 128 Januar 2015 Herunterladen Heft 129 Mai 2015 Herunterladen Heft 130 Juli 2015 Herunterladen Heft 131 September 2015 Herunterladen Heft 132 November 2015 Herunterladen Gesamtregister 2015 Herunterladen -

Band 25 (2014)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 123 Januar 2014 Herunterladen Heft 124 Mai 2014 Herunterladen Heft 125/126 Juli/September 2014 Herunterladen Heft 127 November 2014 Herunterladen Gesamtregister 2014 Herunterladen -

Band 24 (2013)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 118 Januar 2013 Herunterladen Heft 119 Mai 2013 Herunterladen Heft 120 Juli 2013 Herunterladen Heft 121/122 September/November 2013 Herunterladen Gesamtregister 2013 Herunterladen -

Band 23 (2012)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 113 Januar 2012 Herunterladen Heft 114 Mai 2012 Herunterladen Heft 115/116 Juli/September 2012 Herunterladen Heft 117 November 2012 Herunterladen Gesamtregister 2012 Herunterladen -

Band 22 (2011)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 108 Januar 2011 Herunterladen Heft 109 Mai 2011 Herunterladen Heft 110/111 Juli/September 2011 Herunterladen Heft 112 November 2011 Herunterladen Gesamtregister 2011 Herunterladen -

Band 21 (2010)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 103 Januar 2010 Herunterladen Heft 104 Mai 2010 Herunterladen Heft 105/106 Juli/September 2010 Herunterladen Heft 107 November 2010 Herunterladen Gesamtregister 2010 Herunterladen -

Band 20 (2009)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 98 Januar 2009 Herunterladen Heft 99 Mai 2009 Herunterladen Heft 100/101 Juli/September 2009 Herunterladen Heft 102 November 2009 Herunterladen Gesamtregister 2009 Herunterladen -

Band 19 (2008)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 93 Januar 2008 Herunterladen Heft 94 Mai 2008 Herunterladen Heft 95/96 Juli/September 2008 Herunterladen Heft 97 November 2008 Herunterladen Gesamtregister 2008 Herunterladen -

Band 18 (2007)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 88 Januar 2007 Herunterladen Heft 89 Mai 2007 Herunterladen Heft 90/91 Juli/September Herunterladen Heft 92 November 2007 Herunterladen Gesamtregister 2007 Herunterladen -

Band 17 (2006)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 83 Januar 2006 Herunterladen Heft 84 Mai 2006 Herunterladen Heft 85 Juli 2006 Herunterladen Heft 86 September 2006 Herunterladen Heft 87 November 2006 Herunterladen Gesamtregister 2006 Herunterladen -

Band 16 (2005)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 78 Januar 2005 Herunterladen Heft 79 Mai 2005 Herunterladen Heft 80 Juli 2005 Herunterladen Heft 81 September 2005 Herunterladen Heft 82 November 2005 Herunterladen Gesamtregister 2005 Herunterladen -

Band 15 (2004)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 73 Januar 2004 Herunterladen Heft 74 Mai 2004 Herunterladen Heft 75 Juli 2004 Herunterladen Heft 76 September 2004 Herunterladen Heft 77 November 2004 Herunterladen Gesamtregister 2004 Herunterladen -

Band 14 (2003)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 68 Januar 2003 Herunterladen Heft 69 Mai 2003 Herunterladen Heft 70 Juli 2003 Herunterladen Heft 71 September 2003 Herunterladen Heft 72 November 2003 Herunterladen Gesamtregister 2003 -

Band 13 (2002)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 63 Januar 2002 Herunterladen Heft 64 April 2002 Herunterladen Heft 65 Juli 2002 Herunterladen Heft 66 September 2002 Herunterladen Heft 67 November 2002 Herunterladen Gesamtregister 2002 Herunterladen -

Band 12 ( 2001)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 58 Januar 2001 Herunterladen Heft 59 Mai 2001 Herunterladen Heft 60 Juli 2001 Herunterladen Heft 61 September 2001 Herunterladen Heft 62 November 2001 Herunterladen Gesamtregister 2001 Herunterladen -

Band 11 (2000)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 53 Januar (2000) Herunterladen Heft 54 April (2000) Herunterladen Heft 55 Juli (2000) Herunterladen Heft 56 September 2000 Herunterladen Heft 57 November 2000 Herunterladen Gesamtregister 2000 Herunterladen -

Band 10 (1999)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 48 Januar 1999 Herunterladen Heft 49 April 1999 Herunterladen Heft 50 August 1999 Herunterladen Heft 51 September 1999 Herunterladen Heft 52 November 1999 Herunterladen Gesamtregister 1999 Herunterladen -

Band 9 (1998)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 43 Januar 1998 Herunterladen Heft 44 April 1998 Herunterladen Heft 45 Juli 1998 Herunterladen Heft 46 September 1998 Herunterladen Heft 47 November 1998 Herunterladen Gesamtregister 1998 Herunterladen -

Band 8 (1997)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 38 Januar 1997 Herunterladen Heft 39 Februar 1997 Herunterladen Heft 40 April 1997 Herunterladen Heft 41 September 1997 Herunterladen Heft 42 November 1997 Herunterladen Gesamtregister 1997 Herunterladen -

Band 7 (1996)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 33 Januar 1996 Herunterladen Heft 34 April 1996 Herunterladen Heft 35 August 1996 Herunterladen Heft 36 Oktober 1996 Herunterladen Heft 37 Dezember 1996 Herunterladen Gesamtregister 1996 Herunterladen -

Band 6 (1994-1995)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 28 Oktober 1994 Herunterladen Heft 29 Januar 1995 Herunterladen Heft 30 Mai 1995 Herunterladen Heft 31 September 1995 Herunterladen Heft 32 November 1995 Herunterladen Gesamtregister 1994-1995 Herunterladen -

Band 5 (1993-1994)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 22 Mai 1993 Herunterladen Heft 23 August 1993 Heft 24 Oktober 1993 Herunterladen Heft 25 März 1994 Herunterladen Heft 26 Mai 1994 Herunterladen Heft 27 Juli 1994 Herunterladen Gesamtregister 1993-1994 Herunterladen -

Band 4 (1991-1993)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 17 September 1991 Herunterladen Heft 18 Februar 1992 Herunterladen Heft 19 Mai 1992 Herunterladen Heft 20 September 1992 Herunterladen Heft 21 März 1993 Herunterladen Gesamtregister 1991-1993 -

Band 3 (1990-1991)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 12 Mai 1990 Herunterladen Heft 13 September 1990 Herunterladen Heft 14 Februar 1991 Herunterladen Heft 15 März 1991 Herunterladen Heft 16 Mai 1991 Herunterladen Gesamtregister 1990-1991 Herunterladen -

Band 2 (1988-1989)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 8 Mai 1988 Herunterladen Heft 9 September 1988 Herunterladen Heft 10 Mai 1989 Herunterladen Heft 11 September 1989 Herunterladen Gesamtregister 1988-1989 Herunterladen -

Band 1 (1981-1987)

Heft Nummer Veröffentlichung Download Heft 1 1981 Herunterladen Heft 2 Mai 1983 Herunterladen Heft 3 Oktober 1983 Herunterladen Heft 4 September 1984 Herunterladen Heft 5 Mai 1985 Herunterladen Heft 6 September 1986 Herunterladen Heft 7 August 1987 Herunterladen Gesamtregister 1981-1987 Herunterladen

Ahnenlisten EBA

Ahnenlisten EBA

Als Beiheft unseres Mitteilungsblattes "Emsländische und Bentheimer Familienforschung" (EBF) erschienen zeitweise die "Emsländischen und Bentheimer Ahnenlisten" (EBA).

Deren Namen- und Ortsindices können Sie sich hier im pdf-Format ansehen bzw. herunterladen:

-

EBA Band 1

Heft Nummer Veröffentlichung Download 1. Beiheft Herunterladen 2. Beiheft Herunterladen 3. Beiheft Herunterladen 4. Beiheft Herunterladen 5. Beiheft Herunterladen 6. Beiheft Herunterladen 7. Beiheft Herunterladen -

EBA Band 2

Heft Nummer Veröffentlichung Download 8. Beiheft Herunterladen 9. Beiheft Herunterladen 10. Beiheft Herunterladen 11. Beiheft Herunterladen 12. Beiheft Herunterladen 13. Beiheft Herunterladen 14. Beiheft Herunterladen 15. Beiheft Herunterladen 16. Beiheft Herunterladen 17. Beiheft Herunterladen 18. Beiheft Herunterladen Ahnenlisten (Inhaltsangabe) Herunterladen -

Indizes EBA

Heft Nummer Veröffentlichung Download Indizes EBA Herunterladen Indizes EBA 2 Herunterladen

-

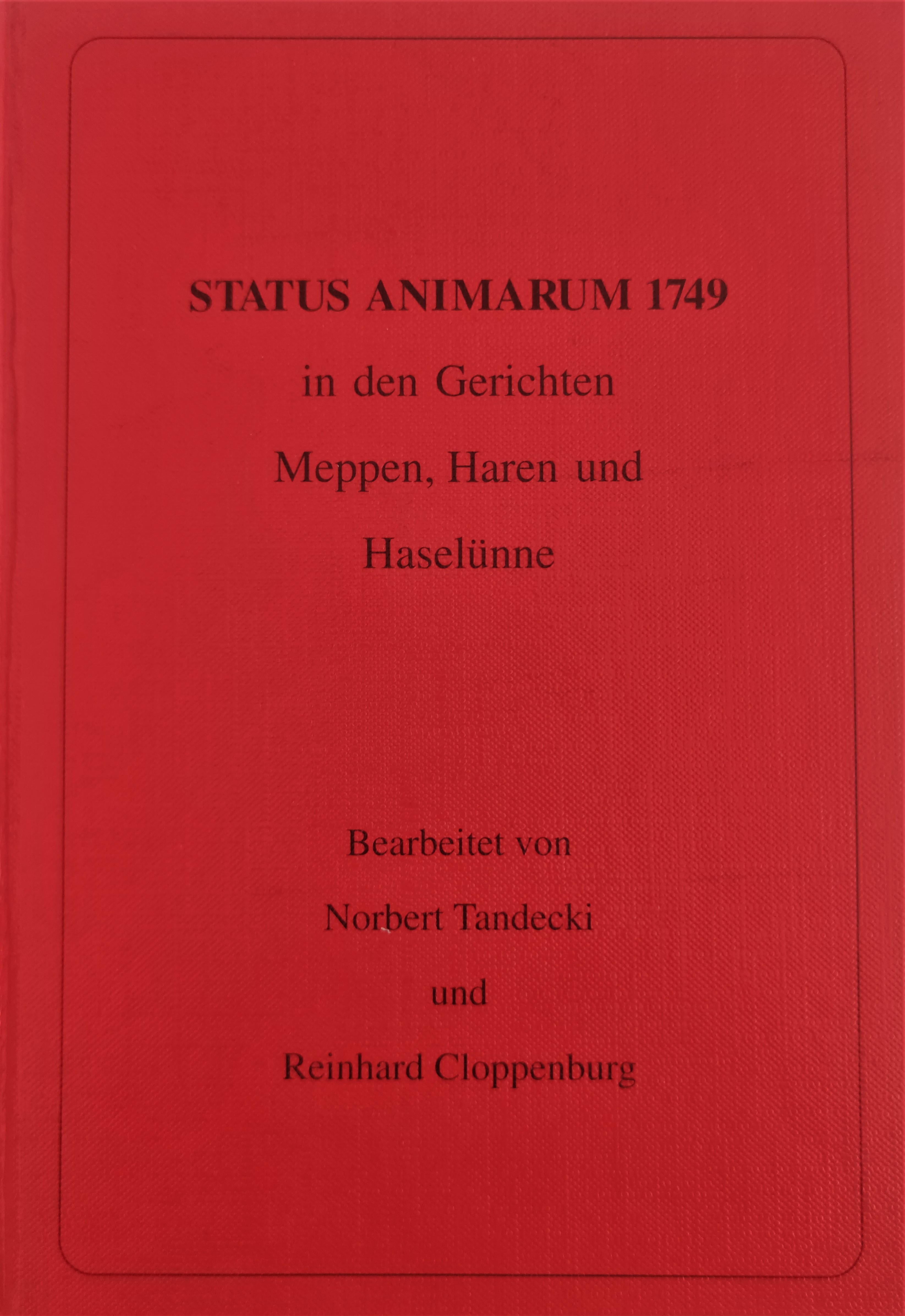

Status Animarum 1749 Band 3 Teil 1

TANDECKI, Norbert, und CLOPPENBURG, Reinhard,

Status animarum 1749 in den Gerichten

Meppen, Haren und Haselünne

(= Beiträge zur Emsländischen und Bentheimer Familienforschung, Band 3, Teilband 1), Sögel 1995.

ISBN 978-3-88077-128-4(Leider vergriffen!)

-

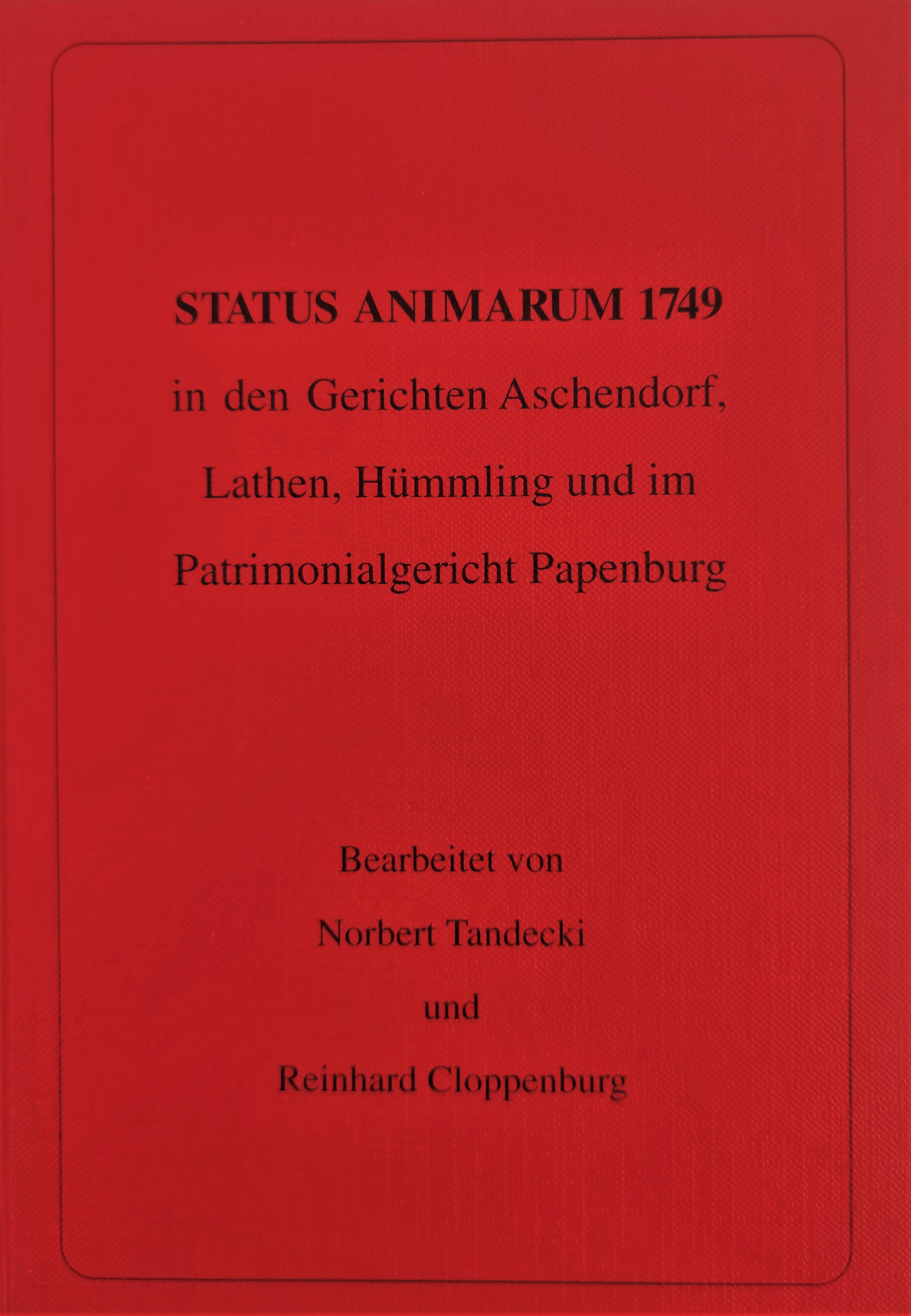

Status Animarum 1749 Band 3 Teil 2

TANDECKI, Norbert, und CLOPPENBURG, Reinhard,

Status animarum 1749 in den Gerichten Aschendorf, Lathen, Hümmling und im Patrimonialgericht Papenburg (= Beiträge zur Emsländischen und Bentheimer Familienforschung, Band 3, Teilband 2), Sögel 1995.

ISBN 978-3-88077-129-1(Leider vergriffen!)

-

Status Animarum 1749 Band 3 Teil 3

TANDECKI, Norbert, und CLOPPENBURG, Reinhard,

Status animarum 1749 in den Kirchspielen Emsbüren, Salzbergen und Schepsdorf (= Beiträge zur Emsländischen und Bentheimer Familienforschung, Band 3, Teilband 3), Sögel 1995.

ISBN 978-3-88077-130-7. 17,40 €

Status Animarum

Der "Status animarum" (‚Stand der Seelen’) von 1749/50 ist die erste nahezu vollständige Aufnahme der Bevölkerung des Bistums Münster.

Er listet für die meisten Kirchspiele fast alle Personen mit Alters- und Berufsangaben auf (ggf. auch Herkunftsort und bei Abwesenheit den Aufenthaltsort). Somit erhält man einen Überblick über die Gesamtbevölkerung, sämtliche Haushalte, Häuser und bäuerliche Stätten eines Ortes. Er bietet eine gute Grundlage zur Familien-, Wirtschafts-, Lokal-, Regional- und Sozialforschung sowie zur Bevölkerungsstatistik, Demographie und Landesgeschichte.

-

Die Familien der Kirchengemeinde Lage (1700-1900)

SCHNEIDER, Harm,

Die Familien der Kirchengemeinde Lage (1700-1900).

ISBN 978-3-925034-38-1. 12 €; hier zu bestellen.

Der erste Band der Reihe "Ortssippenbücher Emsland/Bentheim" gilt der Kirchengemeinde Lage unweit der Stadt Neuenhaus. In jahrelanger Arbeit hat Harm Schneider aus Esche dieses Ortsfamilienbuch auf der Grundlage der Kirchenbücher zusammengestellt. Im Mittelpunkt des 240 Seiten umfassenden Buches aus dem Jahr 2005 steht eine Zusammenstellung der Familien mit 1.975 Namen von Aalderink bis Zwitzers

-

Die Familien der Gemeinden Hoogstede, Bathorn, Berge, Kalle, Ringe, Scheerhorn, Tinholt (1700 - 1910)

SCHNEIDER, Harm,

Die Familien der Gemeinden Hoogstede, Bathorn, Berge, Kalle, Ringe, Scheerhorn, Tinholt (1700 - 1910).

ISBN 978-3-925034-44-2.(Leider vergriffen!)

Der zweite Band der Reihe "Ortssippenbücher Emsland/Bentheim" gilt den Gemeinden Hoogstede, Bathorn, Berge, Kalle, Ringe, Scheerhorn, Tinholt. Auf 430 Seiten präsentiert Harm Schneider aus Esche eine diesbezügliche Zusammenstellung der Familien, ein Register der Frauennamen, eine Auflistung der Gefallenen des Ersten Weltkrieges sowie ein Orts- und ein Berufsregister.

-

Die Familien der Gemeinde Wietmarschen

SCHNEIDER, Harm; PETERS, Hermann,

Die Familien der Gemeinde Wietmarschen.

ISBN 978-3-925034-52-7. 24 €; hier zu bestellen.

Mit Ergänzungen aus den Gemeinden Lohne, Schepsdorf, Neuenhaus und Emlichheim (1650 – 1910).

Der Autor Harm Schneider legt mit dieser Publikation bereits den dritten Band der Reihe "Ortsfamilienbücher Emsland/Bentheim" vor. Stolze 456 Seiten, unzählige Namen, Daten, Hinweise und Erläuterungen umfasst das Buch.

Ortsfamilienbücher

Das Projekt "Online-Ortsfamilienbücher" (OFB) des Vereins für Computergenealogie (CompGen) e.V. stellt zahlreiche verkartete OFBs in einer Online-Version kostenlos zur Verfügung.

Auch die Region Emsland/Bentheim ist hier vertreten: https://online-ofb.de

Bei einigen Orten handelt es sich um Teileditionen, z.T. beschränkt auf eine Konfession.

Einige Ortsfamilienbücher sind in gedruckter Form erschienen.

Basiswissen

-

Genealogie

Genealogie ist die „Wissenschaft von den auf Abstammung beruhenden Zusammenhängen von Menschen“. Von einer bestimmten Person als „Probanden“ ausgehend, erforscht man in der Genealogie die Abstammung in aufsteigender Linie und damit die Vorfahren (auch: Ahnen; daher die volkstümliche Bezeichnung „Ahnenforschung“) dieser Person, oder in absteigender Linie deren Nachkommen. Sobald die Beschreibung der Zusammenhänge über die Darstellung der Abstammung hinausgeht, spricht man von „Familiengeschichtsforschung“.

War die Genealogie einst ein Privileg des Adels und galt sie vor Jahren noch als Freizeitbeschäftigung überwiegend älterer Personen, so ist dies in den letzten Jahren – auch dank der neuen Möglichkeiten des Internets – ein Generationen übergreifendes Massenphänomen geworden. Etwa 120 Millionen Menschen sollen allein in den USA auf der Suche nach ihren Wurzeln sein, auch hierzulande werden es immer mehr. -

Recherche

Schon an diesem Punkt wird deutlich, dass eine klare Systematik bei der Erfassung und Aufbewahrung familiengeschichtlicher Unterlagen von großer Bedeutung ist. Eine wesentliche Erleichterung können hierbei entsprechende Genealogieprogramme für den heimischen Computer bieten.

Sowohl bei der Eingabe von Daten in ein Genealogieprogramm als auch bei der (hand-) schriftlichen Erfassung sollte man von Anfang an notieren, woher die jeweiligen Informationen stammen. Man unterscheidet hierbei zwischen Primärquellen (z.B. originale Dokumente), Sekundärquellen (Abschriften, z.B. in einer Publikation) und mündlicher Überlieferung. Insbesondere die mündliche Überlieferung und das „Wissen der Alten“ sollten nicht vernachlässigt werden, da es – im Gegensatz zu den in Archiven und Ämtern vorhandenen Quellen – besonders vergänglich ist. Im Gespräch mit betagten Familienmitgliedern kann man viele Daten, Geschichten und Anekdoten erfahren, die zum einen die weitere Forschung vereinfachen, zum anderen aber auch den nüchternen Daten später „Leben einhauchen“. Zudem sind sie oft als Einzige noch in der Lage, Personen auf alten Familienfotos korrekt zu bezeichnen. Auch hier gilt: fragen und notieren!

Vielleicht hat jemand in der Verwandtschaft auch schon Ahnenforschung betrieben? Oder es ist noch ein sogenannter „Ariernachweis“ aus der NS-Zeit zu finden? Eine große Hilfe können auch Haus- oder Familienbibeln sein, in die alle wichtigen Ereignisse aus der Familie eingetragen wurden, oder Sammlungen von „Totenzetteln“, die zum Beispiel bei Beerdigungen ausgegeben wurden. Auch ein sonntäglicher Spaziergang kann helfen, weitere Daten und Fakten zu sammeln – z.B. auf dem lokalen Friedhof, an Denkmälern und Hausinschriften.

In allen genannten Fällen sollte, wie erwähnt, die Herkunft der Unterlagen und Daten festgehalten werden; zudem sollten alle Angaben aus Sekundärquellen und mündlicher Überlieferung nach Möglichkeit später an Primärquellen überprüft werden. Wenn man die Befragung der Familie und Verwandtschaft abgeschlossen hat, sind die Standesämter die nächste Anlaufstation für weitere Recherchen.

-

Standesämter

In Deutschland sind sie seit 1874 für das komplette Personenstandswesen, und führen entsprechende Geburts-, Heirats- und Sterberegister. Zuständig ist jeweils das Standesamt, in dem das Ereignis – Geburt, Heirat, Tod – stattfand. Weiß man also, dass z.B. der Großvater väterlicherseits 1907 in Groß Hesepe geboren wurde, wendet man sich an das heute zuständige Standesamt, das sich in Dalum befindet. Eine Übersicht über alle früheren und heutigen Standesämter der Region Emsland / Grafschaft Bentheim findet sich hier. (S. 34-40)

Durch eine Neuerung im Personenstandsgesetz änderten sich die Zugriffsmöglichkeiten auf die Standesamtsunterlagen. So werden Geburtsregister nur noch über einen Zeitraum von 110 Jahren beim Standesamt geführt, Eheregister über einen Zeitraum von 80 Jahren und Sterberegister über einen Zeitraum von 30 Jahren. Nach dem Ablauf dieser Fristen sind die Personenstandsregister (einschließlich der Nebenregister und Sammelakten) an die zuständigen staatlichen oder kommunalen Archive abzugeben. Dies sind für die Region Emsland / Grafschaft Bentheim das Kreisarchiv in Meppen, das Stadtarchiv Lingen und das Kreis- und Kommunalarchiv in Nordhorn, zudem für die Zweitregister das Niedersächsische Landesarchiv in Osnabrück. Die Bestände können über die Archiv-Datenbank https://www.arcinsys.niedersachsen.de/ recherchiert werden.

Die einzelnen Urkundeneinträge in den Registern enthalten außer dem Ereignis selbst auch weitere Informationen: Geburtsurkunden beinhalten den Tag der Geburt und die Angabe der Eltern, Heiratsurkunden die Angabe der (bürgerlichen) Eheschließung, das Alter von Braut und Bräutigam und deren Eltern, Sterbeurkunden den genauen Sterbetag sowie das Alter des Verstorbenen mit Angabe von Geburtsdatum und -ort. Hat man nun, um beim obigen Beispiel zu bleiben, Einblick in die Geburtsurkunde des Großvaters, kann man aus dieser auch die Namen und ggf. Herkunft der Eltern ermitteln. Deren Eheschließung wiederum findet man, indem man die Eheregister der vorhergehenden Jahre durchsieht (gemäß dem Beispiel also die Jahre 1907 und zuvor). Auf diese Weise arbeitet man sich „Ereignis für Ereignis“ zurück in die Vergangenheit.

Vor Einführung der Standesämter 1874 wurden Geburten bzw. Taufen, (kirchliche) Eheschließungen und Todesfälle bzw. Beerdigungen im Kirchenbuch der zuständigen Pfarrei verzeichnet. Diese Kirchenbücher, die im Emsland zum Teil bis 1612 zurückreichen, befinden sich heute meist in zentralen Kirchenarchiven, wo man sie in Form von Mikrofilmen bzw. Microfiches einsehen kann.

-

Kirchenbücher

Die katholischen Kirchenbücher des Emslandes wurden vollständig mikroverfilmt und Scans dieser Mikroverfilmung sind digital einsehbar unter https://data.matricula-online.eu. Die Mikrofiches können in Meppen zudem in der Katholischen Familienforschungsstelle eingesehen werden. Hier findet sich, sortiert nach Dekanaten, eine Auflistung der Pfarreien und der zugehörigen Kirchenbuchbestände. Da die Zahl der Mikrofiche-Lesegeräte begrenzt ist, empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung (Kontaktdaten und Öffnungszeiten hier). Hilfreich bei der Recherche vor Ort sind neben versierten Mitarbeitern auch die Verkartungen bzw. Auswertungen der Kirchenbücher, in einigen Fällen sogar in Form von Ortssippen- bzw. Ortsfamilienbüchern. Über diese Zusammenstellungen kann man – zumindest für einige Kirchspiele – schon vor der Durchsicht der Mikrofiches eine Vorprüfung durchführen. Zu bedenken ist, dass diese Auswertungen als Sekundärquellen natürlich Fehler enthalten und somit keineswegs die Recherchen am Originaltext ersetzen können. Der gleiche Hinweis gilt auch für digitale Ortsfamilienbücher im Internet, bei denen das Emsland und die Grafschaft Bentheim zunehmend zahlreicher vertreten sind. Diese können ebenso digital über die Internetseite https://www.online-ofb.de/ eingesehen werden.

Mikrofiche-Kopien der evangelisch-reformierten Kirchenbücher der Region finden sich in der Fachstelle des „Arbeitskreises Familienforschung der Emsländischen Landschaft“ in der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in Meppen. Dort steht den Familien- und Heimatforschern zudem eine Sammlung von mehr als 15.000 Büchern und Zeitschriften zur Verfügung, die lokalhistorische Zusammenhänge und das Lebensumfeld der Vorgenerationen vermitteln und erhellen können. Wichtig für die Familienforscher sind auch die historischen Zeitungen. Insbesondere die in den letzten Jahren in großer Zahl erschienenen Ortschroniken und Festschriften enthalten in der Regel auch familiengeschichtlich wertvolle Informationen.

Auch im Stadtarchiv Lingen können die Mikrofiches der reformierten Kirchengemeinden der ehemaligen Niedergrafschaft Lingen eingesehen werden. Ferner finden sich dort Kopien von einigen reformierten und katholischen Kirchenbüchern des Altkreises Lingen sowie Ortsfamilienbücher verschiedener Pfarreien im südlichen Emsland.

Die Originale der lutherischen Kirchenbücher werden bei den zuständigen Pfarreien verwahrt. Fast alle Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover aus der Zeit vor 1875 sind inzwischen mikroverfilmt und können unter dem Internet-Portal www.archion.de eingesehen werden. -

Recherche in Kirchenbüchern

Die Recherche in den entsprechenden Kirchenbüchern gestaltet sich ähnlich wie in den späteren Personenstandsbüchern der Standesämter. So enthält der Sterbeeintrag einer Person in der Regel neben dem Sterbetag und dem Datum der Beerdigung auch das Alter des Verstorbenen mit Angabe von Geburtsdatum und -ort, zudem einen Hinweis auf den Familienstand. Mit diesen Angaben lässt sich nun (mehr oder weniger exakt) einerseits der Zeitpunkt der Geburt, andererseits das etwaige Datum der Eheschließung eingrenzen, ausgehend von einer Heirat im durchschnittlichen Alter von ca. 17 bis 25 Jahren. Das erste Kind kam dann häufig etwa ein Jahr nach der Trauung zur Welt. Mitunter bedeutet dies auch, Jahrgang für Jahrgang der jeweiligen Tauf-, Trauungs- und Beerdigungsbücher mit detektivischem Spürsinn durchzusehen. Im Falle alteingesessener Familien, z.B. großer Bauernhöfe, kann man auf diese Weise durchaus, „Ereignis für Ereignis“, bis zu den Anfängen der Kirchenbuchschreibung gelangen. Waren die Vorfahren weniger ortsgebunden, was oftmals soziale Gründe hatte, z.B. im Fall der Heuerleute oder Hollandgänger, so wird sich die Recherche sicherlich auch auf benachbarte Kirchspiele ausweiten.

Es ist empfehlenswert, sich wichtige Kirchenbuchseiten am Mikrofiche-Drucker ausdrucken zu lassen bzw. die Einträge wörtlich abzuschreiben, um spätere Recherchen und Überprüfungen zu erleichtern. Ebenso wichtig ist die genaue Quellenangabe, sprich der Titel des jeweiligen Kirchenbuches, das Jahr und die Seite. Kirchenbuchdaten bilden das Fundament der weiteren Forschung. Fehler, die an dieser Stelle passieren, können unter Umständen alle weiteren Recherchen auf einen falschen Weg leiten.

-

Weitere genealogische Quellen

Kirchenbücher liefern die entscheidenden Lebensdaten der Vorfahren. Doch von ihren Lebensumständen, ihren Problemen und Herausforderungen, erfährt man aus diesen Büchern nur sehr wenig.

Informationen hierzu finden sich in amtlichen Dokumenten und anderen Schriftstücken, die z.B. im Niedersächsischen Landesarchiv in Osnabrück und im Staatsarchiv Münster aufbewahrt werden. Als entsprechende Quellen zu nennen sind unter anderem:

Steuer- und Untertanenlisten (Schatzregister, Kopfsteuerbeschreibungen, Türkensteuer),

Abgabelisten (Geld-, Korn-, Zehnt-, Zins-, Dienstregister),

Amtsbücher, Wechselbücher,

Militärquellen (Listen der Wehrpflichtigen, Musterrollen, Gefallenenlisten),

Eheverträge (Eheabredungen, Ehestiftungen),

Vormundschaften und Todeserklärungen,

Nachlassakten (Testamente, Erbscheine),

Währungs- u. Hypothekenprotokolle,

Notariatsprotokolle,

Prozess- und Gerichtsakten, Brüchtenregister,

Brandkataster / Brandversicherungsregister,

Vermessungsregister, Lagebücher,

Volkszählungen, Bevölkerungsaufnahmen.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für umfassende Recherchen immer mehrere Archive aufzusuchen sind: neben den genannten Archiven in Osnabrück und Münster auch die Bistums- bzw. Diözesanarchive in beiden Städten sowie ggf. das Fürstliche Archiv in Burgsteinfurt.

Die Auswertung von Quellen jenseits der Kirchenbücher kann einerseits der Ergänzung der bereits ermittelten Lebensdaten dienen und das Leben der Vorfahren detaillierter beleuchten. Andererseits wird es so möglich, die Familiengeschichte auch in die Zeit vor der Kirchenbuchüberlieferung (ab 1612) hinaus auszudehnen und, bei entsprechender Quellenlage, sogar bis in das 14. oder 15. Jahrhundert vorzudringen.

„Die meisten Menschen wären empört, würde man ihnen sagen, ihr Vater sei ein Gauner gewesen. Sie wären aber eher stolz, wenn sie erführen, dass ihr Urgroßvater Seeräuber war.“ (Christian Friedrich Hebel, 1813-1863)

-

Auswanderung aus der Region nach Nordamerika

Prägend für das 19. Jahrhundert ist die Auswanderung weiter Bevölkerungsteile. Zunehmend mehr Menschen sahen keine Zukunft mehr in ihrer alten Heimat. Gründe waren Land- und Besitzlosigkeit, Nahrungsmittelknappheit, Arbeitslosigkeit oder die Verfolgung wegen politischer oder religiöser Überzeugungen. Aus Not und Verzweiflung ließen sich Heuerleute, Kleinbauern, Handwerker, Familien und manchmal auch ganze Dörfer mit einem Großteil ihrer Einwohner auf das „Abenteuer Auswanderung“ ein.

Zielländer wie die USA, aber auch Kanada, Argentinien, Brasilien und Australien versprachen Arbeit, Land und Rechte - die Massenauswanderung begann.

Zwischen 1820 und 1914 verließen annähernd 50 Millionen Europäer ihre Heimat, viele über die Auswandererhäfen Rotterdam, Bremerhaven, Hamburg, Antwerpen und Liverpool. In dieser Zeit wanderten mehr als fünf Millionen Deutsche aus, vorrangig in die USA, um in der „Neuen Welt“ ein besseres Leben zu finden.

Angesichts der Ausmaße dieser Auswanderung begann seit 1833 auch die Landdrosteibehörde Osnabrück die Auswandererzahlen zu erfassen. -

Region Emsland / Grafschaft Bentheim

Für das Gebiet der heutigen Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim ergeben sich hieraus für den Zeitraum von 1832 bis 1882 ca. 17.200 Personen, deren Auswanderung, in der Regel durch Erteilung eines Konsenses, aktenkundig geworden ist. Die Zahl der Personen, die ohne behördliche Genehmigung ausgewandert sind, kann nicht exakt bestimmt werden. Hochrechnungen und Schätzungen gehen davon aus, dass sie annähernd der der legalen Emigranten entsprechen könnte.

Eine umfassende Darstellung der überseeischen Auswanderung aus der Region Emsland/Grafschaft Bentheim liegt bislang nicht vor. Einzelstudien über die Auswanderung sind bereits erschienen, wie die bahnbrechende Forschung von Walter Tenfelde, der in seinem 1993 erschienenen Buch „Auswanderungen und Auswanderer aus dem ehemaligen Kreise Lingen nach Nordamerika“ für das 19. Jahrhundert über 6100 Auswanderer nachweisen konnte oder das Werk von Holger Lemmermann über „Auswanderer vom Hümmling in Amerika (1837–1900).

Für die Grafschaft Bentheim bietet die 2002 erschienene Publikation eines Redaktionsteams um Gerrit Jan Beuker eine Zusammenstellung von etwa 4.000 US-Auswanderern. Auch die Mitteilungen der „Bentheimers International Society“, in Deutschland vertreten durch Gerrit Schippers, enthalten Berichte, Briefe und Listen von Auswanderern aus der Grafschaft, die vorrangig nach Michigan ausgewandert sind. Die bisherigen Publikationen belegen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Emigranten behördlicherseits nicht erfasst wurde.

Generell lässt sich feststellen, dass die Amerikaauswanderung in größerem Stile in der Region Emsland/Grafschaft Bentheim zeitlich gesehen später beginnt als in anderen Teilen Deutschlands. Nicht unwesentlichen Anteil daran dürfte die Möglichkeit der saisonalen Arbeitswanderung in die nahen Niederlande gewesen sein, die „Hollandgängerei“. Sie erreichte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert die stärkste Ausprägung und bot den zumeist männlichen, jungen Arbeitsmigranten einen guten Verdienst und nicht selten die dauerhafte Ansiedlung in den Niederlanden. Erst ab der Mitte der 1830er-Jahre, mit dem Niedergang der Hollandgängerei, entschieden sich immer mehr Menschen im Emsland und der Grafschaft Bentheim ihre Heimat zu verlassen. Forschungen zeigen, dass unter den Emigranten fast alle Berufe vertreten waren, der Anteil der ländlichen Unterschicht, insbesondere der Heuerleute, jedoch mit etwa 25 % deutlich herausragt.

-

Siedlungsschwerpunkte

Zu diesen ökonomischen Faktoren kommt, v.a. in Bezug auf die Grafschaft Bentheim, noch eine religiös motivierte Auswanderung. Im Rahmen des Entstehens der evangelisch-altreformierten Gemeinden ab 1838 sahen sich die Altreformierten in der überwiegend reformierten Grafschaft mit zahlreichen Problemen und Repressionen konfrontiert. Rede- und Versammlungsverbote, zum Teil auch Geld- und Haftstrafen, führten zahlreiche Gemeindeglieder auf den Weg der Auswanderung.

1847 gründete der niederländische Prediger Dr. Albertus Christian van Raalte in Michigan die Kolonie Black Lake, aus der die Stadt Holland hervorgehen sollte, und die Anlaufpunkt weiterer altreformierter Niederländer und Grafschafter wurde. Letztere siedelten sich rund 5 km südlich von Holland an und gründeten die Orte Graafschap und Bentheim. In der Folgezeit wanderten etwa 2/3 der Grafschafter Auswanderer nach Michigan aus.

Weitere Siedlungsschwerpunkte der emsländischen und Grafschafter Auswanderung waren die benachbarten Bundesstaaten des Mittleren Westens, insbesondere die Region um die Städte St. Louis, Indianapolis, Cincinnati und Louisville. Hier fanden und finden sich zum Teil bis heute Orts- und Städtenamen wie Meppen (Illinois), Westphalia (Iowa & Missouri), Lucas/Lucasville (Michigan), Minster/Münster (vormals Stallotown, Ohio), Oldenburg (Indiana), Teutopolis (Illinois) usw.

An den Siedlungsschwerpunkten lässt sich ablesen, dass zum einen historisch gewachsene Wanderungstraditionen, beeinflusst u.a. durch Briefe der Ausgewanderten in die alte Heimat, zum anderen konfessionelle Motive oftmals die Wahl des Auswanderungszieles bestimmten. Katholische Emigranten ließen sich in vorwiegend katholisch geprägten Regionen nieder, reformierte und lutherische Auswanderer in den entsprechend ähnlich bestimmen Gebieten. Da die überseeische Auswanderung im Osnabrücker Land und im Oldenburger Münsterland zum Teil schon ein Jahrzehnt früher größere Ausmaße angenommen hatte als in der Region Emsland/Grafschaft Bentheim, fanden die mehrheitlich katholischen Emsländer in den katholisch geprägten Ansiedlungen der Osnabrücker und Oldenburger im Mittleren Westen einen adäquaten Anlaufpunkt. -

Einwanderung in die Region Emsland / Grafschaft Bentheim

Eine erste größere Einwanderungswelle erlebten die emsländischen und Grafschafter Städte ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung. Die Arbeiterlisten des Lingener Reichsbahn-Ausbesserungswerks von 1856-1914 sind dafür eine gute Quelle.

Stadt und Land waren gleichermaßen betroffen, als es nach dem 2. Weltkrieg galt, Flüchtlinge und Vertriebene aus den Ostgebieten aufzunehmen. Mehrere lokalgeschichtliche Publikationen sind dazu bereits erschienen. Eine Besonderheit ist in diesem Zusammenhang die Gründung des Ortes Neugnadenfeld durch die Herrenhuter Brüdergemeine im ehemaligen Barackenlager Alexisdorf in der Gemeinde Ringe. Innerhalb weniger Monate kamen 1946 hunderte Flüchtlinge und Vertriebene an, sodass das Lager bald mehr als 1000 Menschen beherbergte.

Weitgehend unerforscht sind die Herkunft und das Schicksal der seit den 1950er Jahren auch in unsere Region gekommenen Gastarbeiter. Dies gilt in gleichem Maße für die seit den 1960er Jahren im Emsland und der Grafschaft Bentheim aufgenommenen Spätaussiedler aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion. Dieser Zuwanderung verdankt die ab 1971 in drei Bauabschnitten erstellte Friedlandsiedlung im Osten von Lingen ihre Entstehung.

Die Beschäftigung mit dem Schwerpunktthema „Auswanderung und Einwanderung“ macht deutlich, dass recht verstandene Familienforschung nicht auf die Erforschung der eigenen Familie begrenzt bleiben muss, sondern auch einen Beitrag zur Heimatgeschichte leisten kann.

Familienforschung vor dem Hintergrund der Wanderungsbewegungen in den letzten Jahrhunderten ist nicht einfach. Sie erfordert Geduld und Phantasie, sie ist langwierig und oft mit großen Problemen verbunden. Man muss sich mit der Archivsituation im Ausland auseinandersetzen, man muss Sprachschwierigkeiten überwinden. Der gedankliche Austausch mit Familienforscherkollegen bewahrt dabei vor Irrwegen und spart Zeit.

Die Auswertung der Kirchenbücher und die Erstellung von Ortsfamilienbüchern werden also weiterhin eine vorrangige Aufgabe der Familienforscher sein. Zugleich tun gerade die genealogischen Vereine und Arbeitskreise unserer Region gut daran, sich den Problemen, die sich aus den Wanderungsbewegungen der letzten Jahrhunderte für die Familienforschung ergeben, vorurteilsfrei zu widmen. Dass dies mancherorts bereits mit Erfolg geschieht, macht für die Zukunft der Familienforschung Mut.

-

Religion

Bei der Suche nach den Vorfahren und den dafür zur Verfügung stehenden Quellen ist es notwendig, sich mit der Konfession der Vorfahren auseinanderzusetzen. Dies ist für die Zeit bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts einfach, wenn der oder die Gesuchte in einem konfessionell einheitlichen Gebiet lebte, wie es z.B. der mittlere und nördliche Teil des heutigen Emslandes war. Fast die gesamte Bevölkerung war hier katholisch. Schwieriger wird es, wenn Vorfahren in der ehemaligen Grafschaft Lingen im südlichen Emsland gesucht werden. In der Grafschaft gab es eine reformierte Obrigkeitskirche, jedoch mit katholischer Bevölkerungsmehrheit. Im 18. Jahrhundert lebten Reformierte, Lutheraner und Katholiken neben einander in Lingen. Es ist also notwendig, die Angaben zur Konfession der Familie zu berücksichtigen, um in den richtigen Kirchenbüchern mit der Suche zu beginnen.

Es sind allerdings nicht allein die Kirchenbücher, bei denen die Frage der Konfession eine Rolle spielt. Es gibt noch weitere genealogische Quellen, die einen spezifisch konfessionellen Hintergrund haben, nämlich die Leichenpredigten und die Totenzettel. -

Leichenpredigten

Leichenpredigten sind Trauerschriften für Verstorbene, die vom 16.bis 18. Jahrhundert im protestantischen Raum sehr verbreitet waren und häufig auch gedruckt wurden. Sie gehen letztlich auf Martin Luther zurück, der selbst zwei gedruckte Leichenpredigten verfasste, eine 1525 auf Kurfürst Friedrich den Weisen von Sachsen, die andere 1532 auf dessen Bruder Johann den Beständigen.

Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts enthalten die Leichenpredigten einen eigenständigen Personalia-Teil mit biographischen Notizen zum Verstorbenen. Im 17. Jahrhundert werden „in die Personalia auch ausführliche Schilderungen der Sterbeszene und des sie begleitenden geistlichen Rituals aufgenommen“.

Leichenpredigten wurden überwiegend für Adelige, das wohlhabende Bürgertum und die Geistlichkeit, also die soziale Oberschicht, gedruckt. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts endete das Verfassen von Leichenpredigten weitgehend. Im deutschen Sprachraum sind etwa 300.000 Leichenpredigten überliefert. Ab 1976 werden die Leichenpredigten zunächst in Marburg, später in Mainz in Spezialkatalogen erfasst und sind inzwischen auch in Datenbanken zugänglich.

Bei den Katholiken fand der Brauch, Leichenpredigten zu drucken und zu verbreiten, keinen Anklang. Nur für hohe geistliche Würdenträger wurde zeitweilig eine Ausnahme gemacht.

Genuin katholisch ist hingegen der Brauch, Totenzettel oder Sterbezettel herzustellen, um sie während oder nach der Beisetzung an die Trauergäste auszuteilen. -

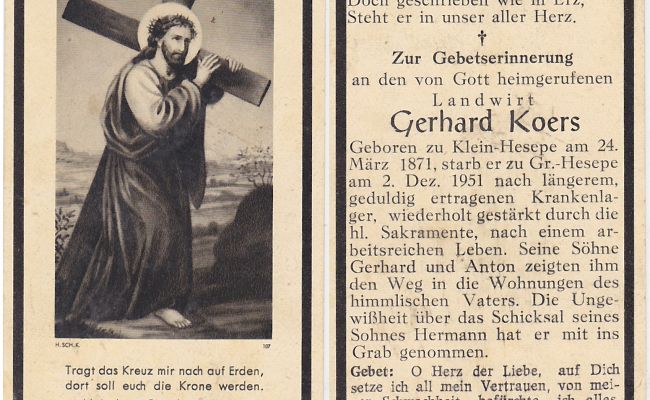

Totenzettel

Totenzettel enthalten in der Regel den Namen, das Geburts- und Sterbedatum, den Geburts- und Sterbeort des Verstorbenen; vermerkt sind häufig auch Hinweise auf den Beruf und den Lebenslauf, Angaben zur Familie und der Todesursache. Nach der Erfindung der Fotografie begegnet auch zunehmend eine Abbildung des Toten. Beigefügt ist den biographischen Daten des Verstorbenen die Bitte, für sein Seelenheil zu beten. In der Bitte um Gebete für den Verstorbenen zur Sicherung des Seelenheils lag ursprünglich die eigentliche Bedeutung der Totenzettel. Erst in zweiter Linie waren sie anfänglich als Gegenstand der Erinnerung gedacht.

Ausgehend von Belgien und den südlichen Niederlanden verbreitete sich die Sitte des Verteilens von Totenzetteln seit Beginn des 19. Jahrhunderts in fast alle katholischen Gebiete Europas und mit den Auswanderern in die USA und das frankophone Kanada. Von evangelischer Seite wurde der Brauch wegen der Aufforderung zum Fürbittgebet weitgehend abgelehnt.

Ein wesentlicher Anstoß zur allgemeinen Verbreitung der Totenzettel im katholischen Deutschland waren die Deutschen Einigungskriege von 1866 und 1870/71 und der Erste Weltkrieg (1914–1918). Viele junge Männer hatten damals fern der Heimat ihr Leben verloren, eine Überführung auf den heimatlichen Friedhof war jedoch nicht möglich. So blieb den Angehörigen zu Hause wenigstens der gedruckte Totenzettel - häufig mit einem Bild des Gefallenen versehen - als Gedenk- und Erinnerungsstück. Seit einigen Jahrzehnten überwiegt bei den Totenzetteln der Gedanke der Erinnerung an den Verstorbenen. Die Fürbitten fehlen meistens. Auch die biographischen Angaben sind heute oft nur dürftig.

Das wissenschaftliche Interesse an den Totenzetteln hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Sie finden besondere Aufmerksamkeit in der Volks- und Heimatkunde, der Frömmigkeitsgeschichte und der Genealogie.

Die Totenzettel können den Einstieg in die Familienforschung erleichtern, gleichzeitig können sie dem Genealogen wichtige Hinweise für weitere Forschungen geben.

Totenzettel sind allerdings keine amtlichen Dokumente, sie können nicht als urkundliche Belege gewertet werden. Die in ihnen enthaltenen Angaben bedürfen gelegentlich der genaueren Überprüfung. -

Sammlung

An mehreren Orten und von unterschiedlichen Institutionen werden inzwischen

Totenzettel gesammelt, um sie vor der Vernichtung zu bewahren und der Forschung

zugänglich zu machen. Eine der bekanntesten Totenzettelsammlungen in

Nordwestdeutschland wurde von den oldenburgischen Familienforscherinnen Ruth

Decker und Monika von Hammel zusammengetragen. Sie umfasst inzwischen über

30.000 Totenzettel und betrifft vor allem das Oldenburger Münsterland.

Eine emsländische Totenzettelsammlung kann nur mit lokaler Unterstützung gelingen.

Aufgabe unseres Arbeitskreises kann deshalb nicht eine Sammlung wie im

Oldenburger Münsterland sein, wo alles in der Hand von zwei Personen konzentriert ist,

sondern eine Förderung und Würdigung der lokalen Aktivitäten.

Auch im Emsland gibt es lokale, zum Teil sehr umfangreiche Sammlungen, die aber

über die engere Heimat hinaus nicht bekannt sind. Ein Ziel unseres Arbeitskreises

besteht darin, das Sammeln von Totenzetteln anzuregen, die vorhandenen

Sammlungen zu vernetzen und auf sie hinzuweisen sowie eine emsländische

Totenzettelsammlung auf virtueller Basis auf den Weg zu bringen.

Inzwischen konnten über 4500 Totenzettel aus der Region Emsland / Grafschaft Bentheim digitalisiert und auf der Internetseite der Westdeutschen Gesellschaft für Familienforschung unter dem Link www.wgff-tz.de der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.

Familiengeschichtsforschung - aber wie ?!

Aus- und Einwanderung in der Region

Die Bibliothek

Die Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes, ist zurückzuführen auf das Wirken des Vereins als Herausgeber regionaler Literatur im breiten Spektrum der Landes- und Volkskunde und der Landesgeschichte, darunter des Jahrbuches des Emsländischen Heimatbundes.

Ein spezifischer Schwerpunkt der Arbeit in der Bibliothek gilt zudem der niederdeutschen Sprache.

Die Bibliothek steht externen Nutzern zur Verfügung und dient gleichzeitig als Vereinsbibliothek und der Realisierung eigener Projekte, darunter insbesondere von Publikationsvorhaben.

Weiterhin fungiert die Bibliothek als Versandstelle für die von Heimatbund herausgegebenen Veröffentlichungen.

Öffnungszeiten

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 8.30 Uhr - 12.30 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 14:00 Uhr - 16:30 Uhr (nur mit Voranmeldung)

Montag und Freitag geschlossen!

Ansprechpartnerin

Swetlana Schwabauer

T 05931 49642-17

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Totenzettelsammlung

Familienforschung und Konfession -

Leichenpredigten und Totenzettel als genealogische Quelle

Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen Landschaft e.V.

Das Theaterpädagogische Zentrum Lingen (TPZ Lingen) ist eine Fachakademie für Theater, Spiel, Tanz, Zirkus und Medien in Trägerschaft der Emsländischen Landschaft e. V. Mehr als 50.000 Menschen besuchen es jedes Jahr.

Das TPZ Lingen ist das größte und älteste Theaterpädagogische Zentrum in Deutschland und hat seinen Sitz im historischen Professorenhaus im Zentrum Lingens. Herzstück ist ein urig-gemütlicher Theatersaal mit 130 Sitzplätzen und Bühne. Neben Übungsräumen, einer Werkstatt, einem Café und einem Erlebnishaus gehören zum TPZ auch ein Kostümfundus und eine Werkstattbühne.

Einige Angebote im Theaterpädagogischen Zentrum Lingen

- Kurse und Werkstätten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

- Organisation von regionalen und internationalen Festivals und Veranstaltungsreihen wie das "Welt-Kindertheater-Fest", "Internationales Fest der Puppen" und „Kiki und Pupps“

- Projekte und Veranstaltungen für öffentliche und private Auftraggeber

ZEITSCHRIFT: EBF (AFEL-HEFTE)

AHNENLISTEN

STATUS ANIMARUM

ORTSFAMILIENBÜCHER (OFB)

LEITFADEN

Gefördert durch:

Geschäftsstelle

der Emsländischen Landschaft e. V.

Am Neuen Markt 1

49716 Meppen

T: 05931 49642-0

F: 05931 49642-29

E: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Öffnungzeiten:

Mo. - Do.

08:30 Uhr - 12:30 Uhr

14:00 Uhr - 16:30 Uhr

Freitags geschlossen

Sitz der Emsländischen Landschaft e. V.

Schloss Clemenswerth, 49751 Sögel